Descrizione

In un locale di Perugia, uno di quei posti che di solito si animano la sera, tra bicchieri che passano di mano e musica di sottofondo, durante uno di quegli eventi che non si capisce subito se siano un laboratorio, un gioco o semplicemente una parentesi nel ritmo ordinario delle cose: adulti seduti intorno a un tavolo scarabocchiano in silenzio, con una concentrazione che somiglia più a un ascolto che a una pratica. Tra di loro c’è una bambina di otto anni, figlia della proprietaria, che osserva, disegna, poi alza gli occhi e dice qualcosa che resta sospeso nell’aria più a lungo del previsto. Dice che quella persona lì, quella che ha messo insieme quella strana situazione, è brava perché ricorda agli adulti che è importante mettere il titolo. Sul foglio davanti a lei c’è una mano che stringe un pennarello come fosse un martello. Sotto, scritto con cura, il titolo: I miei capelli quando mi sveglio la mattina. “Tu sei brava perché ricordi agli adulti che è importante mettere il titolo. Questa cosa non la capiscono.”

È da immagini come questa che si può iniziare a raccontare il lavoro di Ilaria Perino, illustratrice e animatrice che a Perugia ha deciso di fare una cosa apparentemente semplice e in realtà radicale. Creare spazi in cui le persone possano disegnare senza dover dimostrare nulla, senza competenze, senza obiettivi estetici, senza la pressione di essere brave. Spazi in cui il gesto precede il giudizio e il segno non deve convincere nessuno, nemmeno chi lo traccia. Ilaria si presenta così, senza sovrastrutture. Illustratrice, animatrice, una persona che vuole far disegnare la gente. Non per insegnare, non per formare, ma per ricordare che esprimersi è possibile e che non esiste un modo sbagliato di farlo, a patto di farlo con rispetto, soprattutto verso se stessi. In questa affermazione, che potrebbe sembrare ovvia, c’è in realtà una presa di posizione netta contro un’idea molto diffusa di creatività come performance, come prestazione da valutare, come risultato da esibire.

Il disegno, per Ilaria, non nasce come scelta professionale lucida, ma come necessità. Dopo un grave incidente stradale, durante un lungo periodo di immobilità in cui il corpo era quasi del tutto bloccato, il segno ha iniziato a muoversi al suo posto. Poteva contare solo sul suo avambraccio destro, con cui ha dato vita a disegni ingenui, sbagliati, sinceri, che presto hanno iniziato anche a muoversi, diventando animazioni elementari: personaggi dalle braccia e dalle gambe lunghe, flessibili, sproporzionate. Era un modo per dare forma a pensieri che non trovavano parole, per ascoltare qualcosa che altrimenti sarebbe rimasto confuso e chiuso dentro.

Il disegno diventa così una forma di ascolto. Un modo per capire cosa sta succedendo quando ancora non lo si sa spiegare: prendere carta e penna senza sapere cosa verrà fuori e accorgersi solo dopo, guardando il segno, del motivo di una sofferenza, di una tensione, di un desiderio. In questo senso il disegno diventa cura, non perché guarisca in modo miracoloso o definitivo, ma perché è espressione e l’espressione, quando non è giudicante e non è orientata alla performance, apre uno spazio in cui qualcosa può finalmente respirare. Ilaria ne è ormai una testimone chiave: “quando una persona prende in mano una matita senza aspettative, può succedere di tutto.”

L’assenza di aspettative non come vuoto, ma come possibilità. Quando non si sta cercando di essere bravi, di essere all’altezza o di produrre qualcosa di bello, il gesto si libera e diventa più vero. Il bello, del resto, è una categoria instabile, relativa, spesso paralizzante. Il vero, invece, è riconoscibile anche quando è sgraziato, storto, incompleto. A volte uno scarabocchio con un titolo giusto contiene più senso di un’immagine tecnicamente perfetta.

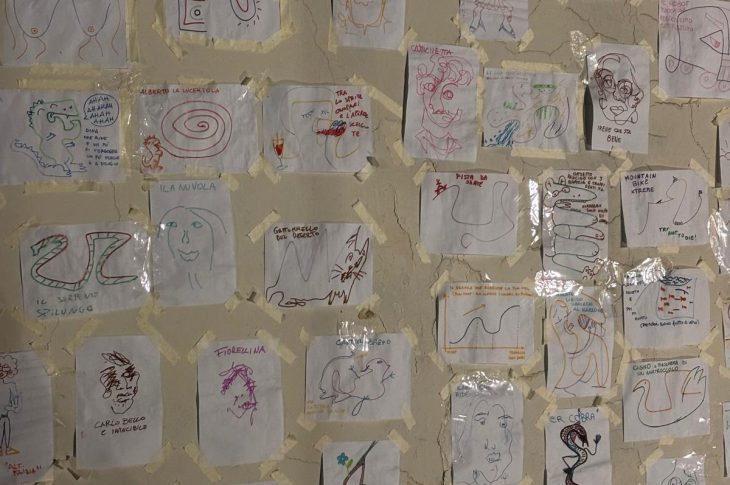

È per questo che le esperienze di disegno che Ilaria propone sono collettive. Non perché il gruppo debba produrre qualcosa insieme, ma perché il gesto condiviso abbassa le difese, normalizza l’errore e rende visibile il fatto che nessuno sa davvero cosa sta facendo. Nei gruppi che si formano attorno a un tavolo con fogli grandi e pennarelli, succede spesso che le persone che si dichiarano incapaci siano proprio quelle che hanno più cose da dire. Quelle che non disegnano da quando erano bambine, che considerano lo scarabocchiare una perdita di tempo, sono non di rado le prime a sorprendersi di ciò che emerge quando il preconcetto cade. Ilaria può ormai dirlo con certezza: “Le persone che si autodefiniscono incapaci sono spesso quelle che hanno più roba da dire.”

I materiali non sono neutri. Il pennarello non si può cancellare. Non lascia spazio al ripensamento infinito, ma apre al problem solving, all’accettazione dell’errore come parte del processo. È una piccola pratica di responsabilità e di libertà insieme. Tracciare un segno sapendo che resterà e che dovrà convivere con quelli successivi. Un gesto semplice, ma in controtendenza rispetto a un’epoca che promette correzioni continue, versioni sempre perfettibili, immagini generate senza fatica e senza corpo. Non è un caso che Ilaria guardi con sospetto a un uso acritico dell’intelligenza artificiale nell’illustrazione. Non tanto per una questione tecnica, quanto per la perdita di valore del tentativo, dell’errore, del tempo necessario a capire cosa si vuole dire. Il disegno, come il pensiero, non è un processo meccanico. Ha bisogno di passaggi intermedi, di fallimenti, di silenzi. Ha bisogno di corpo.

Non è un’esperienza che si esaurisce in un unico incontro. Chi partecipa ne esce spesso con la sensazione che quel gesto, una volta riattivato, abbia bisogno di essere ripreso altrove, in un altro momento, con altre persone. A Perugia questi spazi tornano, si spostano, riemergono, come se la città stessa offrisse più di un’occasione per rientrare in quel tipo di attenzione, per rimettersi in gioco senza proclami, semplicemente seguendo una traccia.

Ilaria racconta questo percorso, le sue pratiche, le domande che continuano a tornare, e gli eventi con cui anima Perugia anche attraverso il suo canale Instagram, @whatifip, che non funziona come una vetrina ma come un diario aperto, un luogo in cui il segno continua a muoversi, a cercare, a fallire e a ricomporsi, mantenendo quella stessa sincerità che attraversa i fogli dei suoi incontri dal vivo.

Alla fine non resta un prodotto da esporre, ma qualcosa di più sottile. La sensazione di aver abitato per un momento uno spazio non giudicante. Di aver fatto un gesto inutile nel senso più fertile del termine. Di aver messo un titolo alle cose. Ed è forse da qui che vale la pena ripartire. Da un foglio, un pennarello, una città che offre occasioni inattese, e qualcuno che, senza clamore, continua a ricordare che esprimersi non è un privilegio, ma una possibilità concreta, qui e ora.

Chiara Scialdone